Estética de la información

| Colección | GlossariumBITri |

|---|---|

| Autor | José María Díaz Nafría, José Antonio García-Sampedro |

| Editor | José Antonio García-Sampedro |

| Año | 2010 |

| Vol. (núm.) | 1(1) |

| ID | ◀ 1038 ▶ |

| Tipo de objeto | Disciplina |

| Dominio | Transdisciplinar, Teoría de la Comunicación, Psicología, Semiótica, Hermeneútica, Ciencias formales |

| en | Information Aesthetics |

| fr | Esthétique Informationelle |

| de | Informations-Aesthetik |

“Realidad es una formalidad que al hombre le está presente no por un concepto, ni por un razonamiento, sino que, a mi modo de ver, le está presente por un acto de lo que yo he llamado inteligencia sentiente, es decir, por una impresión.” (X. Zubiri)

Entendemos la estética como el modo en que los sujetos son conscientes de su identidad. De manera activa trata de acercarse a la realidad a la que pertenece y con la que ejerce una relación de interdependencia, lo que nos da a entender que el sujeto es un modo en el que la realidad cristaliza. Este modo se muestra sometido a un marco espacio-temporal que lo expresa en términos de acción y de relación. Aparece como necesidad para toda síntesis formalizadora y servirá como herramienta para acercarse a la información desde todo ámbito en la necesidad de hacerlo propio. Esto implica, de entrada, una clara perspectividad, una relacionalidad entre analizando y analizado que sitúa al sujeto conocible en un espacio intermedio de relaciones, en un espacio estético.

Dentro del concepto de Estética de la Información pueden englobarse numerosas corrientes y autores pertenecientes a los diversos campos del saber, de los que citaremos algunos:

A mediados del XIX Ernst Heinrich Weber (1795–1878) establece la conocida fracción que trataba de destacar una medida cuantitativa aplicada al proceso de percepción. Para ello se sirvió del concepto de intensidad del estímulo, algo que hasta aquel entonces resultaba un tanto ambiguo. Así, para percibir un cambio en un estímulo es necesario que aumente en una proporción constante respecto a su verdadera magnitud:

∆E/E = K

Dicha noción adquiere una forma logarítmica en el trabajo de Gustav Theodor Fechner (1801–1887), quien la complica añadiendo al término el de intensidad de la sensación. Mientras ésta aumenta en progresión aritmética, la del estímulo lo hace en progresión geométrica. La intensidad del estímulo S depende del logaritmo del estímulo E respecto de dos constantes K y C, donde

S = K · ln E + C

Stanley Smith Stevens (1906–1973), extrayendo de la ley de Weber la misma lectura que Fechner, terminaría por redondear la fórmula. En su caso la variación de una sensación no es constante respecto a la sensación sino proporcional a ella. La intensidad de la sensación S es igual a la constante C por la intensidad del estímulo E:

S = C · Ek

Pero en todos los casos si el estímulo es todo elemento o agente que estimula, que provoca una reacción en el cuerpo, y sensación es la impresión que genera, es de entender que cualquier fórmula cuantitativa que trate de medirlo se verá reducida a dicho ámbito impidiendo toda comparativa entre estímulos (esto supone que la aplicación de tal medida depende de la determinación de un ámbito, que hoy en día corre el riesgo de ser limitado a campos como el mediático o el informático).

Poco después, Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920), seguidor de las ideas de Helmholtz, daba los primeros pasos a través de la puerta que había abierto el método fisiológico de los anteriores. De este modo no solo aportó a la psicología método, además le confirió el carácter científico que actualmente tiene. Analiza por un lado las sensaciones mediante sistemas comparativos que juegan con una realidad supuestamente objetiva, y por otro la sensación subjetiva que en el individuo provoca. Su novedosa concepción estructuralista generaría una larga lista de seguidores.

Mientras esto pasaba en Leipzig, muy cerca de allí, en Weimar, se fundará la Escuela de psicología de la Gestalt: M. Wertheimer, W. Köhler, K. Koffka y L. Lewin darán a entender al mundo que las percepciones no son conjuntos de imágenes aisladas sino que, muy al contrario, consisten en configuraciones que funcionan como unidades estructuradas. Max Wertheimer (1880- 1943) creador de la escuela, presenta toda una serie de leyes innatas que organizan la percepción. La psicología avanza de pleno, pues, hacia el campo de la forma. Kurt Koffka (1886-1941) analiza el modo en el que el individuo y el ambiente interactúan para desarrollar una teoría de la conducta humana. Kurt Zadek Lewin (1890-1947) parte de la idea de gestalt, que diferencia en primera instancia la figura del fondo. Desarrolla su teoría en torno a la idea de ambiente, que funciona como el marco en el cual el individuo se desarrolla. Para ello toma prestado de la física el concepto de campo, entendido como el espacio donde interactúan las partículas. Para él el comportamiento es función de la persona y del ambiente: C = f(p,a). Dicha comunión muestra que resulta imposible la concepción de un conocimiento humano sin tener en cuenta el campo, del mismo modo que no puede concebirse una figura sin un fondo. Por su parte, Wolfgang Köhler (1887-1967), en sus investigaciones sobre el razonamiento primate, llega a la conclusión de que el aprendizaje no es resultado del método de ensayo y error, como aseguraban las tesis conductistas. Muy al contrario se mostraba de manera espontánea y repentina.

Karl Bühler (1879-1963), habiéndose formado también en la escuela de Weimar, desarrolla toda una teoría del lenguaje. Analiza el signo desde el punto de vista del hablante, del oyente y del referente, y establece tres funciones del lenguaje respectivas, la expresiva, la indicativa y la descriptiva. Su alumno Karl Popper (1902-1994) añade a éstas una nueva función, la argumentativa. Al establecer relaciones sobre la manera en que la mente ordena el pensamiento, el desarrollo del estructuralismo no se hizo esperar. El análisis de las configuraciones a través de las cuales el ser humano descubre la realidad no deja de ser científico, pero no puede olvidarse que para darse el mismo es necesario salir de la lógica del discurso. Esto es, el análisis formal necesita ser articulado a través de reglas que se sitúen más allá de él, pues ambos, ciencia y lenguaje, necesitan normas para ser articulados, y esto les confiere un carácter determinista. La base de tal problema reside en el perfil definitorio de unas herramientas que exhiben su hermetismo, tanto en el caso de las definiciones formales en general como en su vertiente meramente simbólica. Roman Osipovich Jakobson (1896-1982), partiendo de nuevo de las teorías matemáticas de la información de Shannon y Weaver e influenciado por las ideas de Bühler, desarrolla un modelo lineal de comunicación donde describe seis funciones del lenguaje (emotiva, conativa, referencial, fática, metalingüística y poética), relativas en este caso a los seis elementos básicos del proceso comunicativo (contexto, emisor, mensaje, código, canal y receptor).

De las teorías y lenguajes científicos-matemáticos Ernst Cassirer (1874-1945) extrae la noción de función para elaborar una filosofía de las formas simbólicas. El poder de nombrar del ser humano convierte la realidad en un concepto simbólico del que acaba formando parte. El dato sensible solo es el detonante de formas simbólicas complejas integradas en todos los ámbitos y funciones del ser humano. Esta integración genera esquemas que se van desligando del dato primigenio. El pensamiento crítico ya no lo es con la razón sino con el aspecto cultural de la misma. Se trata de una crítica del conocimiento que se abre como crítica histórica enriqueciendo continuamente los significados anteriores.

George David Birkhoff (1884–1944), por su lado, se acerca a la estética a través de estudios matemáticos musicales y geométricos. En la década de los treinta publica su Medida estética que no es otro que el cociente entre el orden y la complejidad:

M = O/C

Ambas nociones derivan de una relectura de la idea de simetría, de repetición, de regularidad. Si el orden se refiere a la regularidad de los elementos de una imagen, la complejidad lo hace al número de ellos que la forman. Su obra despierta el interés por la formalización matemática y cuantitativa de los aspectos estéticos, generando un camino que será seguido por autores como A. Moles, M. Bense o R. Arnheim entre otros.

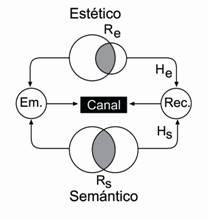

Por su lado, Abraham Moles (1920-1992), aúna su formación técnica, física y filosófica, teñida de claros tintes estructuralistas, a la conducta humana del proceso comunicativo para desarrollar sus estudios sociológicos y estadísticos. En su obra La estructura física de la señal musical y fonética, del año 52, analizaba cómo una señal se degrada hasta dejar de ser percibida. Seis años más tarde publica la Teoría de la información y percepción estética, donde sus deducciones, como no podía ser de otro modo, partían del camino de la mensurabilidad trazado por Weber y de la teoría del comportamiento de Pavlov. En su obra destaca la interacción de los aspectos semántico y estático del mensaje. Trabaja conceptos como los de información máxima, originalidad, complejidad, redundancia, etc. Su visión guestáltica de la forma adquiere un sentido de unidad guiado por parámetros contrarios al azar. Su método estructuralista analiza la acción comunicativa dentro de un contexto en el que sitúa a un emisor y a un receptor que comparten un mismo lenguaje y, por tanto, un repertorio y un código común, destacando por ello elementos previsibles, inteligibles y originales.

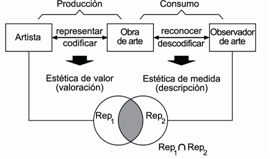

Para Max Bense (1910-1990) el aspecto estético del propio proceso comunicativo es propiedad de su propio soporte físico. En su Estética de la información critica la arbitrariedad y las limitaciones que supone la aplicación de la fórmula de Birkhoff, destacando la versión de orden de S. Maser. En la nueva fórmula se tendrán en cuenta la cantidad de aspectos considerados de complejidad. Completa el texto una teoría del texto, elegido como ejemplo de ordenación y disposición de los elementos estéticos.

Figura 1: Sistema comunicativo tomado de Moles y Vallancien (1963).

Figura 2: Sistema comunicativo propuesto en M. Bense (1972).

Figura 2: Sistema comunicativo propuesto en M. Bense (1972).

El vuelco antropológico viene de la mano de Hans-Georg Gadamer (1900-2002) quien bebe de la fenomenología de Dilthey, Husserl o Heidegger. Desde su postura hermenéutica critica los límites del método científico al ser aplicado al estudio de las interacciones existentes dentro del proceso comunicativo. En él la comprensión deja de ser un modo del comportamiento para convertirse en la manera de ser de un sujeto que trata de interpretar la realidad que le rodea. En su método indaga en las estructuras trascendentales del conocimiento, analiza la existencia del sujeto y se aleja de un método científico exacto e inflexible y que se encuentra fuera del contexto de esta.

En la década de los 60, toma forma la llamada Escuela de Frankfurt. En realidad se trata de una serie de pensadores de izquierdas pertenecientes a diferentes disciplinas, Th. W. Adorno, J. Habermas, M. Horkheimer y F. Oppenheimer entre otros, que llevan a cabo una serie de estudios sociales, con tendencia crítica con la tradición política del momento, aunque sin un criterio común. Perteneciente a la llamada corriente dialéctica, Theodor W. Adorno (1903-1969) estudia las limitaciones del pensamiento crítico, habida cuenta de la presión mediática que el individuo ha de soportar en una sociedad industrializada y culturalmente deshumanizada que genera una verdadera presión desideologizadora. Siguiendo las ideas de Horkheimer, elabora una crítica social donde enfrenta al ser ideal con el real. La razón no puede ser histórica, siempre lleva a cabo una crítica.

Jürgen Habermas (1929–), por su parte, va más allá de la Escuela de Frankfurt y elabora toda una teoría de la acción comunicativa, enfrentando en este caso dos racionalidades: por un lado la sustantiva propia de la perspectiva interna del individuo, y por otro lado desde una perspectiva exterior, la del propio sistema institucionalizado, que se defiende mediante sus estructuras y procesos formales complejos. En este marco, las normas de la acción comunicativa muestran conductas que se deben analizar desde las distintas posturas de los métodos subjetivistas.

La Escuela de Constanza, de la que formarán parte Jauss y otros investigadores, estudiará la obra como texto, centrándose en el análisis de la forma y del contenido. No se trata de extraer una verdad única, el proceso comunicativo enriquece constantemente la realidad. En concreto Hans Robert Gauss (1921-1997), influenciado por el estructuralismo, muestra cómo los significados se van desligando del sujeto a través de la historia. Por ello expone la necesidad de un método hermenéutico interpretativo que dé un sentido al texto alejado de toda visión histórica.

La segunda mitad del siglo XX trae una serie de visiones diferentes de la información estética. Dentro de la psicología de Rudolf Arnheim (1904-2007), el ser humano se acerca a la realidad a través de sus sentidos mediante sus mecanismos de percepción. De hecho, percepción y conocimiento se ven íntimamente indisociables. La propia sensibilidad es la encargada de desarrollar la inteligencia.

En la corriente semiótica los datos no tienen sentido ni orden hasta que no adquieren significación. Charles Morris (1901-1979) se centra en el papel del receptor como interpretante de los signos del lenguaje. Si la medida estética de Birkhoff resultaba pobre, el valor del signo icónico de Morris es harto complicado. Su análisis cualitativo es relegado a los aspectos del discurso. Al recaer el estudio en el interpretante su conducta comienza a tomar peso y desvirtúa el aspecto semántico del estudio. Umberto Eco (1932–) desarrolla y generaliza los análisis semióticos como hechos comunicacionales relativos a toda sociedad.

Referencias

- ADORNO, TH. W. (2004 [1970]). Teoría estética. Madrid: Akal.

- ARNHEIM, R. (1986 [1969]). El pensamiento visual. Barcelona: Paidós.

- ABRIL, G. (1997). Teoría general de la Información. Madrid: Cátedra.

- ÁLVAREZ, LL. X. (1986). Signos estéticos y teoría crítica de las ciencias del arte. Barcelona: Anthropos.

- BENSE, M. (1972 [1969]). Estética de la Información. Madrid: Alberto Corazón.

- BIRKHOFF, G. D. (1945 [1933]). Medida Estética. Rosario (R. Argentina): Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales, Aplicadas a la Industria.

- BÜHLER, K. (1985 [1934]). Teoría del lenguaje. Madrid: Alianza Universidad.

- BÜRGER, P. et al. (1987). Estética de la recepción. Madrid: ARCO.

- CASSIRER, E. (1998 [1923-1929]). Filosofía de las formas simbólicas. (1. El lenguaje; 2. El pensamiento mítico; 3. Fenomenología del reconocimiento). México: Fondo de Cultura Económica (FCE).

- DRETSKE, F. I. (1987 [1981]). Conocimiento e información. Barcelona: Salvat.

- EAGLETON, T. (2006 [1990]). La estética como ideología. Madrid: Trotta.

- GADAMER, H.-G. (2006 [1964]). Estética y hermenéutica. Madrid: Tecnos.

- GOMBRICH, E. H.; HOCHBERG, J. y BLACK, M. (1996 [1972]). Arte, percepción y realidad. Barcelona: Paidós.

- GUSKI, R. (1992 [1989]). La percepción. Diseño psicológico de la información humana. Barcelona: Herder.

- HABERMAS, J. (1987 [1981]). Teoría de la acción comunicativa (I y II). Madrid: Taurus.

- JAUSS, H. R. (1986 [1977]). Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética. Madrid: Taurus.

- MAQUET, J. (1999 [1986]). La experiencia estética. La mirada de un antropólogo sobre el arte. Madrid: Celeste Ediciones.

- MCLUHAN, M. (1969 [1964]). La comprensión de los medios como extensiones del hombre. México: Diana.

- MOLES, A. (1976 [1972]). Teoría de la Información y Percepción Estética. Gijón: Ediciones Júcar.

- MOLES, A., B. VALLANCIEN (1963). “Communication et langages”. París: Gauthier-Villars [incluido en A. Moles (1975 [1971]). La comunicación y los mass media: las imágenes, los sonidos, las señales, teorías y técnicas desde N. Wiener y C. Shannon a M. Mcluhan. Bilbao: Mensajero].

- MUKAROVSKI, J. (1977 [1936]). “Función, norma y valor estético como hechos sociales”, en Escritos de estética y semiótica del arte. Barcelona: Gustavo Gili.

- PERNIOLA, M. (2001 [1997]). La estética del siglo veinte. Madrid: A. Machado Libros.

- PLAZAOLA, J. (1999). Introducción a la estética. Historia, Teoría, Textos. Bilbao: Universidad de Deusto.

- POPPER, K. R. (1988 [1973]). Conocimiento Objetivo: Un Enfoque Evolucionista. Madrid: Tecnos.

- SCHAEFFER, J. M. (2005 [2000]). Adiós a la estética. Madrid: Antonio Machado Libros.

- VILLAFAÑE, J. y MÍNGUEZ, N. (2000). Principios de la Teoría General de la Imagen. Madrid: Pirámide.